澎湖縣鸞書

-

出版單位北極殿聿新社寶善堂

-

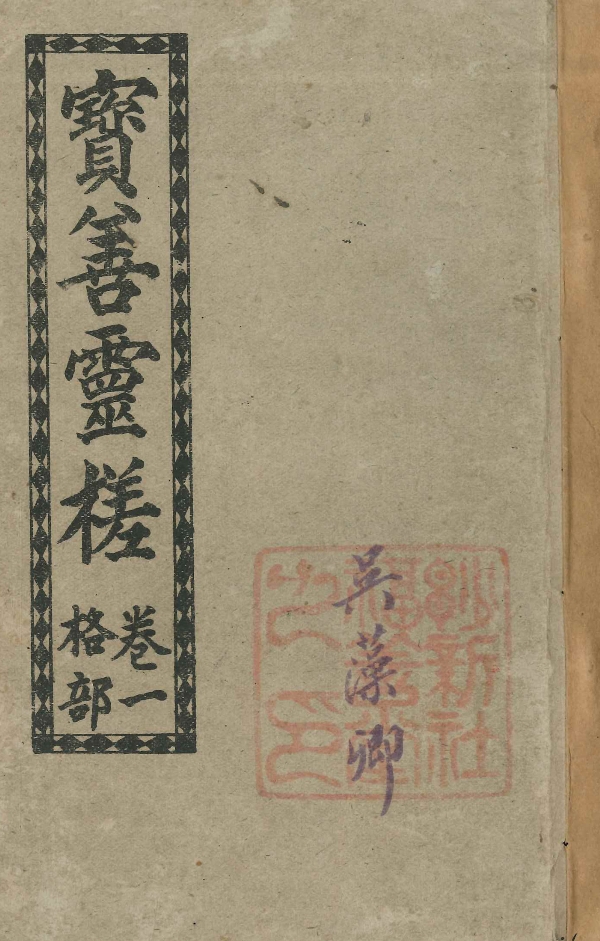

書名寶善靈槎

-

卷期數卷一格部

-

開著年代1923

-

出版年1930

-

出版地高雄鹽埕町三成堂石板所

-

封面內容(摘要)寶善靈槎

封面 / 共55頁

內容詮釋:

癸亥年(1923)仲冬,郭鶚騰、郭廷光與蕭南亭等人於馬公東甲北極殿創立聿新社寶善堂扶鸞著書。隔年,書成《寶善靈槎》,共分八卷。有別於其他鸞堂在中國廈門等地刊印,寶善堂所著鸞書《寶善靈槎》於高雄鹽埕町三成堂石板所印行。漸漸的澎湖其他鸞堂也開始以台灣高雄或台南為鸞書印行出版的地方,與廈門或泉州為印行地也漸次減少。

馬公東甲聿新社寶善堂開堂之初,以陳步墀為正鸞手,陳步墀本為一新社之正鸞生。此外,尚有林顧卿、黃如山等人協助。〈卷二〉正主席張降筆指示個人職務,並將正鸞生與幫鸞生區分三組:一四七為陳步墀、二五八為林顧卿、黃如山為三六九、黃紫霞則逢十協助,藉以調節鸞手的精神體力。並囑咐周永昌學鸞要勤練精進,藉以培養後進人才。

(一)寶善靈槎列聖尊號序次如左

南天文衡聖帝翊漢天尊關

太醫院慈濟真君博施天尊許

正主席本殿真武大帝張

副主席本殿準提菩薩

監壇兼記功過本殿左部將嚴

監壇兼記功過本殿右部將施

督壇專務司禮神本殿都察院温

監壇並掌內外事宜兼督察功過司本境城隍康

專務外殿知客神本殿金吒太子

專務督察宣講事宜本殿木吒太子

內外供役一切事宜本殿福德正神黃

(二) 郭鶚騰

聿新社寶善堂以郭鶚騰總董堂務,郭廷光與蕭南亭為正董堂務。郭鶚騰,又名郭劍秋,乃清末媽公東甲舉人郭鶚翔之弟,生清咸豐2年(1852),卒於日治昭和5年(1930),曾於日治時代擔任保正,也擔任過孔廟(文石書院)及馬公東甲北極殿管理人多年。郭健秋原本有吸食鴉片的習慣,明治38年(1905),馬公一新社聖帝顯乩,以清水解煙毒時,毅然參加,徹底摒除鴉片煙毒。晚年常以詩酒吟唱為樂,和「西瀛吟社」的陳梅峰、林介仁、吳爾聰等宿儒常有精采的詩文。郭鶚騰也長期擔任孔廟管理人,郭鶚騰逝世後,昭和6年(1931)文石書院諸人再推舉吳爾聰為管理人、林裕堂為輔佐雜務。

(三)郭廷光

林文鎮老師《馬公市各里人文鄉土叢書-第二輯馬公東甲啟明里重慶里.伍人文史蹟人物傳略》記載:郭遠,又名郭廷光,清同治2年(1863)出生福建海澄,卒於民國43年(1954)。及長率同鄉壯丁投效福建水師,擔任守兵(等同今二等兵)撥戍澎湖,因勤勇任事,曾在光緒12年(1886)獲得協鎮副將蘇吉良獎勵,賞給七品頂戴;後來被挑選編入「果毅軍練營」,參與剿辦「卑南生番」之役有功,於光緒16年(1890)獲總兵吳宏洛賞給五品軍功頂戴。郭廷光隨軍移戍澎湖後,曾以由海澄分香而來的媽祖及土地公神像各一尊,組成一個稱為「海澄媽會」的神明會,來團結同鄉,因此頗甚敷眾望。

日治時代,郭遠定居媽宮東甲,與鮑霧、蔡轄、謝東上等南管同好,倡組「俱慶堂南樂會」於東甲北極殿,積極提倡南樂,並參與北極殿廟務;又擔任「一新社」樂善堂鸞生,勸善濟世。郭遠於一新社樂善堂與鄭祖揚同為錄鸞生,由此觀之,郭遠亦有相當的文化修養,而非目不識丁的武人。日治時代,一新社扶鸞戒煙,戒煙活動由林介仁擔任督觀求筊之責,高昇、王邦樞、林其昌、郭廷光、楊步蟾分別擔任賞給丹水、登記戒煙者姓名、收繳煙具。爾後,郭遠獲派為保正,並獲得販售鴉片的專利權,逐漸成為媽宮有名的仕紳。大正12年(1923) ,天后宮改建,郭廷光任董事捐金二百元並敬獻楹聯「九百年寰海昭靈溯湄嶼飛昇遠迩宗風崇廟祀 卅六島萬民敬仰喜澎疆坐鎮帆檣阭渡沐神庥」。昭和7年(1932)銅山館武聖殿改築,郭廷光捐獻弍拾元。昭和12年(1937) ,武聖廟改建,公選郭廷光總董其事,捐金金弍百元,整體工程於昭和12年春三月興工,閱九月而告成。

從郭遠組織海澄媽會可知郭遠為海澄人,蔡光庭老師因此認為此海澄郭姓或與媽宮社北甲始祖郭松栢、郭松軒同一族裔。曾服務於澎湖海事水產職校的郭以悟和澎湖郵局退休的郭以忠兄弟,即係郭遠曾孫。今馬公中正路署立澎湖醫院對面商家,乃昔日郭氏家宅。

民國50年(1961)1月24日,海澄媽會以陳有明為首,向馬公鎮長洪順孝提請確認財產之公告,位於馬公鎮馬公段693號之土地與建物乃海澄媽會團體員共八人所持有,與其他人並無相干。此八人為陳有明(中央里正義街32-3)、郭澄嗣(長安里長安街1巷1號)、蔡淳熙(長安里中正路5巷38號)、郭候(光復里明生路6-1)、蔡再得(中央里中央街19號)、郭淑澤(長安里中正路5巷11號)、甘盡忠(西文里西文澳66號)、曾晉煌(復興里正義街4號)。昔日,海澄媽會每逢媽祖誕辰舉行聚餐聯誼,並輪值奉請媽祖神像供奉。直至今日,海澄媽會逐漸凋零,聚餐活動也已停辦。

聿新社寶善堂諸執事如下

總董堂務郭鶚騰

正董堂務郭廷光 蕭南亭

副董堂務陳煥彩 廖勝卿

幫董堂務陳南輝 劉兆暘

協董兼副鸞生黃有福

協董堂務方明忠

宣董高子南

正鸞生陳步墀

幫鸞生林顧卿 黃如山 黃紫霞 許虛谷

副鸞生洪壬水陳振恢

唱鸞生王秉倫

唱鸞兼錄鸞生高作謙

錄鸞生高從龍 郭丕純

傳鸞兼總理謄錄生郭丕源

傳鸞兼唱鸞生郭丕平 郭子紹

幫唱兼錄鸞生郭子恢 謝明堂 郭清巗

迎禮生林睿明 高朝輝

請鸞兼副鸞生莊拱三 高紫文

請鸞兼唱鸞生廖慶芳

司香兼進茶菓生郭清輝

司香兼迎送生曾傳福 徐慶奇 丁瑤其

司茶兼理堂務鄭祺祥 丁禎祥

請鸞兼迎送生郭應時 王明象

內外走使生丁在我 林朝亨 蘇物華

學鸞生周世昌

本堂効用生

張溪泉 林以明 藍木 藍合 曾順 許枝 許志 鮑雨卿 林古木 林步梯陳贊元 林來頂 郭萬 林少有 劉得 王順良 張嘉會 何清安

外堂宣講生

高子南 高伯耀 高喜堂 楊金瑞 黃順意 鮑受命 朱在茲

(五)銅山館銘新社擇善堂

《寶善靈槎》〈卷三〉,有銅山館協天大帝降筆提及銅山館雖然也開堂著書,然而銅山館已老舊危險,囑咐朱陳二子妥善因應,並賜銅山館鸞堂為銘新社擇善堂。協天大帝也盛讚當時銅山館一路之隔的澄源堂環境清幽,可為扶鸞之所。希望唱鸞者轉達給銅山館知朱陳二子知悉。

再者,銅山館爾後於1932年重建,〈謹將本殿改築諸董事暨捐緣者芳名列次於左〉碑,落款為民國二十一年六月(1932),實為當時改建並未辦理落成典禮。而此碑記捐款領銜者有林溪泉壹仟伍百元、陳溫而捌佰元、朱基仁弍佰元、謝靜覌弍佰元、楊西吉弍佰元、盛興號弍佰元等,朱陳二子應為陳溫而與朱基仁。

(六)小離島降筆的神明

日治時期的鸞堂,除了吉貝嶼關聖帝君曾在日治初期所設立的鸞堂降筆之外,其他小離島的神明甚少出現。寶善堂特別之處則有〈卷五〉八罩將軍澳王爺與〈卷六〉大嶼玉蓮寺觀音佛祖降筆,為澎湖鸞堂之首見。這應與澎湖靈應侯方於大正年間至望安、大嶼的掃蕩地方邪穢有關。

七美森法殿主祀城隍爺,民國92年(2003)〈森法殿碑誌〉記載:「本殿主祀襲府城隍,沿自民國八年(己未)媽宮(馬公)方府城隍赴八罩(望安)視察,大嶼(七美)善信專程至八罩恭請方城隍順道來鄉巡視,途中驚現大嶼陰氣太重,治安欠佳,遂上奏玉帝敕令襲府城隍長駐整頓。龔城隍到任之初皆以扶鸞降示,民國十年(辛酉)始採乩童許閏。民國十二年(癸亥)開始整頓,歷經多次戰役,終使善信免過恐懼生活。」由上述記載可知,七美城隍爺的信仰源自大正8年(1919)媽宮方府城隍出巡八罩,大嶼善信專程至八罩恭請方府城隍蒞鄉巡行,方府城隍驚覺大雨陰氣太重,鬼影幢幢,遂上奏玉帝敕令襲府城隍長駐整頓。襲府城隍初到大嶼皆以鸞筆指示,至1921年始採乩童許閏。1923年起,襲府城隍歷經大小戰役,始肅清鬼魅,並將鬼魅葬於東湖石敢當祭壇之下的海岸。

其次,日治時期,玉蓮寺稱為觀音廟。大正15年(1926)觀音廟曾經發起改建,《澎湖廳報》大正15年4月29日刊載:指令高警保第1117號,望安庄大嶼觀音廟修繕募集,自大正15年4月29日至大正16年4月28日為期一年。預計募集金額950圓,募集者臨濟宗布教師兼廟守張碾。

然而從《寶善靈槎》〈卷六〉的記載,觀音廟當時已有玉蓮寺之稱。張碾曾於二次戰後擔任七美鄉鄉長,日治時期的張碾除了是臨濟宗布教師兼觀音廟廟守之外,也同當時馬公齋友呂豪傑、觀音亭住持蔡德修等有所往來,亦加入南瀛佛教會為通常會員。日治時期,不論是馬公觀音亭或是城隍廟皆曾創立鸞堂扶鸞濟世,七美扶鸞的源頭若非來自於城隍廟就是來自於觀音亭。依據森法殿副主委邵樹目(1941年生)先生所述,扶鸞持續至1970年代初期,然鸞筆沙盤今不復見。

(六)澎湖風神廟

《寶善靈槎》〈卷六〉本境風神降筆

本廟滄桑一世期 境城隍裡處多時

風光改換樓台變 神聖頻將劫轉移

媽宮風神廟初建於乾隆55年(1790),其後歷經嘉慶4年(1799)與光緒7年(1881)重修。《澎湖廳志》之記載:「風神廟在媽宮澳城隍廟東」。明治31年(1898)風神廟充當媽宮辨務署官舍,爾後因馬公小學校興建,風神廟被拆毀。從上述該詩可知風神廟被拆毀後,被暫時安置於城隍廟。迨至大正12年(1923)天后宮改建完成後,風神爺則改祀奉於澎湖天后宮中。故而風神降筆係「假天后宮後落」重新奉祀,後落也就是今日之清風閣。此外,甲子年(1924)正月23日,海靈殿蘇府王爺與北辰宮朱府王爺同時降鸞於銅山館銘新社擇善堂:「風神乃上界神明,豈可將神像安置於城隍廟案旁。境主靈應侯特地與天后宮天上聖母商議,借其後樓供奉風神爺。」兩位尊神特地傳喚南甲陳彬與北甲謝靜觀前來鸞堂囑咐,以兩人德高望重,應將此事週知臺廈郊諸紳商暨媽宮三甲人士。待天后宮清風閣完竣,再以鑼鼓旗幟迎入。 爾後,陳彬與謝靜觀等人應完成神明所託之事,故今日能於天后宮見此風神爺供奉於案几之上。

(七) 捐印者

《寶善靈槎》之捐印者除堂内諸生外,堂外善男有張純卿、呂戊辰、鄭子清等名人。此外,堂外信女別開一類刊列,也顯示婦女參與鸞堂的先端。

茲將印送諸芳名列左

堂内諸生

郭鶚騰二十部 陳焕彩四部 廖勝卿四部 高作謙四部 劉兆暘四部 鮑雨卿四部 洪壬水四部 高子南四部 高朝輝四部 藍合四部 鄭祺祥四部 楊金瑞四部 林少有四部 郭丕源四部 郭丕純四部 郭丕平四部 謝明堂二部 林永彰二部 藍木二部 林睿明二部 陳歩墀二部 黄如山二部 林顧卿二部 方明忠二部

王秉倫二部 陳贊元二部 曾順二部 郭萬二部 許虚谷二部 丁禎祥二部 曾傳福二部 蘇物華二部

堂外善男

張純卿四部 協興隆四部 郭騰芳四部 何清安四部 呂戊辰四部 周木四部 林雲四部 張再興四部 林生四部 陳清河四部 江助四部 胡金生四部 葉祖千四部 張再發四部 鮑再生四部 曾繼昌四部 高成二部 高陸二部 許亀二部 郭清欣二部 鄭清河二部 張溪俊二部 高汀二部 吕秋等二部 李霜露二部 許佛賜二部 鄭宏謨二部 高普二部 胡前二部 蔡東階二部 鄭子清二部 徐聯輝二部丁波二部 葉慶四部

堂外信女

郭黄氏釵八部 許呂氏孫四部 郭許氏牡丹四部 陳林氏美四部 鄭許氏鶯四部

陳蔡氏金木四部 董氏心二部 高蔡氏金葉二部

馬公東甲聿新社寶善堂開堂之初,以陳步墀為正鸞手,陳步墀本為一新社之正鸞生。此外,尚有林顧卿、黃如山等人協助。〈卷二〉正主席張降筆指示個人職務,並將正鸞生與幫鸞生區分三組:一四七為陳步墀、二五八為林顧卿、黃如山為三六九、黃紫霞則逢十協助,藉以調節鸞手的精神體力。並囑咐周永昌學鸞要勤練精進,藉以培養後進人才。

(一)寶善靈槎列聖尊號序次如左

南天文衡聖帝翊漢天尊關

太醫院慈濟真君博施天尊許

正主席本殿真武大帝張

副主席本殿準提菩薩

監壇兼記功過本殿左部將嚴

監壇兼記功過本殿右部將施

督壇專務司禮神本殿都察院温

監壇並掌內外事宜兼督察功過司本境城隍康

專務外殿知客神本殿金吒太子

專務督察宣講事宜本殿木吒太子

內外供役一切事宜本殿福德正神黃

(二) 郭鶚騰

聿新社寶善堂以郭鶚騰總董堂務,郭廷光與蕭南亭為正董堂務。郭鶚騰,又名郭劍秋,乃清末媽公東甲舉人郭鶚翔之弟,生清咸豐2年(1852),卒於日治昭和5年(1930),曾於日治時代擔任保正,也擔任過孔廟(文石書院)及馬公東甲北極殿管理人多年。郭健秋原本有吸食鴉片的習慣,明治38年(1905),馬公一新社聖帝顯乩,以清水解煙毒時,毅然參加,徹底摒除鴉片煙毒。晚年常以詩酒吟唱為樂,和「西瀛吟社」的陳梅峰、林介仁、吳爾聰等宿儒常有精采的詩文。郭鶚騰也長期擔任孔廟管理人,郭鶚騰逝世後,昭和6年(1931)文石書院諸人再推舉吳爾聰為管理人、林裕堂為輔佐雜務。

(三)郭廷光

林文鎮老師《馬公市各里人文鄉土叢書-第二輯馬公東甲啟明里重慶里.伍人文史蹟人物傳略》記載:郭遠,又名郭廷光,清同治2年(1863)出生福建海澄,卒於民國43年(1954)。及長率同鄉壯丁投效福建水師,擔任守兵(等同今二等兵)撥戍澎湖,因勤勇任事,曾在光緒12年(1886)獲得協鎮副將蘇吉良獎勵,賞給七品頂戴;後來被挑選編入「果毅軍練營」,參與剿辦「卑南生番」之役有功,於光緒16年(1890)獲總兵吳宏洛賞給五品軍功頂戴。郭廷光隨軍移戍澎湖後,曾以由海澄分香而來的媽祖及土地公神像各一尊,組成一個稱為「海澄媽會」的神明會,來團結同鄉,因此頗甚敷眾望。

日治時代,郭遠定居媽宮東甲,與鮑霧、蔡轄、謝東上等南管同好,倡組「俱慶堂南樂會」於東甲北極殿,積極提倡南樂,並參與北極殿廟務;又擔任「一新社」樂善堂鸞生,勸善濟世。郭遠於一新社樂善堂與鄭祖揚同為錄鸞生,由此觀之,郭遠亦有相當的文化修養,而非目不識丁的武人。日治時代,一新社扶鸞戒煙,戒煙活動由林介仁擔任督觀求筊之責,高昇、王邦樞、林其昌、郭廷光、楊步蟾分別擔任賞給丹水、登記戒煙者姓名、收繳煙具。爾後,郭遠獲派為保正,並獲得販售鴉片的專利權,逐漸成為媽宮有名的仕紳。大正12年(1923) ,天后宮改建,郭廷光任董事捐金二百元並敬獻楹聯「九百年寰海昭靈溯湄嶼飛昇遠迩宗風崇廟祀 卅六島萬民敬仰喜澎疆坐鎮帆檣阭渡沐神庥」。昭和7年(1932)銅山館武聖殿改築,郭廷光捐獻弍拾元。昭和12年(1937) ,武聖廟改建,公選郭廷光總董其事,捐金金弍百元,整體工程於昭和12年春三月興工,閱九月而告成。

從郭遠組織海澄媽會可知郭遠為海澄人,蔡光庭老師因此認為此海澄郭姓或與媽宮社北甲始祖郭松栢、郭松軒同一族裔。曾服務於澎湖海事水產職校的郭以悟和澎湖郵局退休的郭以忠兄弟,即係郭遠曾孫。今馬公中正路署立澎湖醫院對面商家,乃昔日郭氏家宅。

民國50年(1961)1月24日,海澄媽會以陳有明為首,向馬公鎮長洪順孝提請確認財產之公告,位於馬公鎮馬公段693號之土地與建物乃海澄媽會團體員共八人所持有,與其他人並無相干。此八人為陳有明(中央里正義街32-3)、郭澄嗣(長安里長安街1巷1號)、蔡淳熙(長安里中正路5巷38號)、郭候(光復里明生路6-1)、蔡再得(中央里中央街19號)、郭淑澤(長安里中正路5巷11號)、甘盡忠(西文里西文澳66號)、曾晉煌(復興里正義街4號)。昔日,海澄媽會每逢媽祖誕辰舉行聚餐聯誼,並輪值奉請媽祖神像供奉。直至今日,海澄媽會逐漸凋零,聚餐活動也已停辦。

聿新社寶善堂諸執事如下

總董堂務郭鶚騰

正董堂務郭廷光 蕭南亭

副董堂務陳煥彩 廖勝卿

幫董堂務陳南輝 劉兆暘

協董兼副鸞生黃有福

協董堂務方明忠

宣董高子南

正鸞生陳步墀

幫鸞生林顧卿 黃如山 黃紫霞 許虛谷

副鸞生洪壬水陳振恢

唱鸞生王秉倫

唱鸞兼錄鸞生高作謙

錄鸞生高從龍 郭丕純

傳鸞兼總理謄錄生郭丕源

傳鸞兼唱鸞生郭丕平 郭子紹

幫唱兼錄鸞生郭子恢 謝明堂 郭清巗

迎禮生林睿明 高朝輝

請鸞兼副鸞生莊拱三 高紫文

請鸞兼唱鸞生廖慶芳

司香兼進茶菓生郭清輝

司香兼迎送生曾傳福 徐慶奇 丁瑤其

司茶兼理堂務鄭祺祥 丁禎祥

請鸞兼迎送生郭應時 王明象

內外走使生丁在我 林朝亨 蘇物華

學鸞生周世昌

本堂効用生

張溪泉 林以明 藍木 藍合 曾順 許枝 許志 鮑雨卿 林古木 林步梯陳贊元 林來頂 郭萬 林少有 劉得 王順良 張嘉會 何清安

外堂宣講生

高子南 高伯耀 高喜堂 楊金瑞 黃順意 鮑受命 朱在茲

(五)銅山館銘新社擇善堂

《寶善靈槎》〈卷三〉,有銅山館協天大帝降筆提及銅山館雖然也開堂著書,然而銅山館已老舊危險,囑咐朱陳二子妥善因應,並賜銅山館鸞堂為銘新社擇善堂。協天大帝也盛讚當時銅山館一路之隔的澄源堂環境清幽,可為扶鸞之所。希望唱鸞者轉達給銅山館知朱陳二子知悉。

再者,銅山館爾後於1932年重建,〈謹將本殿改築諸董事暨捐緣者芳名列次於左〉碑,落款為民國二十一年六月(1932),實為當時改建並未辦理落成典禮。而此碑記捐款領銜者有林溪泉壹仟伍百元、陳溫而捌佰元、朱基仁弍佰元、謝靜覌弍佰元、楊西吉弍佰元、盛興號弍佰元等,朱陳二子應為陳溫而與朱基仁。

(六)小離島降筆的神明

日治時期的鸞堂,除了吉貝嶼關聖帝君曾在日治初期所設立的鸞堂降筆之外,其他小離島的神明甚少出現。寶善堂特別之處則有〈卷五〉八罩將軍澳王爺與〈卷六〉大嶼玉蓮寺觀音佛祖降筆,為澎湖鸞堂之首見。這應與澎湖靈應侯方於大正年間至望安、大嶼的掃蕩地方邪穢有關。

七美森法殿主祀城隍爺,民國92年(2003)〈森法殿碑誌〉記載:「本殿主祀襲府城隍,沿自民國八年(己未)媽宮(馬公)方府城隍赴八罩(望安)視察,大嶼(七美)善信專程至八罩恭請方城隍順道來鄉巡視,途中驚現大嶼陰氣太重,治安欠佳,遂上奏玉帝敕令襲府城隍長駐整頓。龔城隍到任之初皆以扶鸞降示,民國十年(辛酉)始採乩童許閏。民國十二年(癸亥)開始整頓,歷經多次戰役,終使善信免過恐懼生活。」由上述記載可知,七美城隍爺的信仰源自大正8年(1919)媽宮方府城隍出巡八罩,大嶼善信專程至八罩恭請方府城隍蒞鄉巡行,方府城隍驚覺大雨陰氣太重,鬼影幢幢,遂上奏玉帝敕令襲府城隍長駐整頓。襲府城隍初到大嶼皆以鸞筆指示,至1921年始採乩童許閏。1923年起,襲府城隍歷經大小戰役,始肅清鬼魅,並將鬼魅葬於東湖石敢當祭壇之下的海岸。

其次,日治時期,玉蓮寺稱為觀音廟。大正15年(1926)觀音廟曾經發起改建,《澎湖廳報》大正15年4月29日刊載:指令高警保第1117號,望安庄大嶼觀音廟修繕募集,自大正15年4月29日至大正16年4月28日為期一年。預計募集金額950圓,募集者臨濟宗布教師兼廟守張碾。

然而從《寶善靈槎》〈卷六〉的記載,觀音廟當時已有玉蓮寺之稱。張碾曾於二次戰後擔任七美鄉鄉長,日治時期的張碾除了是臨濟宗布教師兼觀音廟廟守之外,也同當時馬公齋友呂豪傑、觀音亭住持蔡德修等有所往來,亦加入南瀛佛教會為通常會員。日治時期,不論是馬公觀音亭或是城隍廟皆曾創立鸞堂扶鸞濟世,七美扶鸞的源頭若非來自於城隍廟就是來自於觀音亭。依據森法殿副主委邵樹目(1941年生)先生所述,扶鸞持續至1970年代初期,然鸞筆沙盤今不復見。

(六)澎湖風神廟

《寶善靈槎》〈卷六〉本境風神降筆

本廟滄桑一世期 境城隍裡處多時

風光改換樓台變 神聖頻將劫轉移

媽宮風神廟初建於乾隆55年(1790),其後歷經嘉慶4年(1799)與光緒7年(1881)重修。《澎湖廳志》之記載:「風神廟在媽宮澳城隍廟東」。明治31年(1898)風神廟充當媽宮辨務署官舍,爾後因馬公小學校興建,風神廟被拆毀。從上述該詩可知風神廟被拆毀後,被暫時安置於城隍廟。迨至大正12年(1923)天后宮改建完成後,風神爺則改祀奉於澎湖天后宮中。故而風神降筆係「假天后宮後落」重新奉祀,後落也就是今日之清風閣。此外,甲子年(1924)正月23日,海靈殿蘇府王爺與北辰宮朱府王爺同時降鸞於銅山館銘新社擇善堂:「風神乃上界神明,豈可將神像安置於城隍廟案旁。境主靈應侯特地與天后宮天上聖母商議,借其後樓供奉風神爺。」兩位尊神特地傳喚南甲陳彬與北甲謝靜觀前來鸞堂囑咐,以兩人德高望重,應將此事週知臺廈郊諸紳商暨媽宮三甲人士。待天后宮清風閣完竣,再以鑼鼓旗幟迎入。 爾後,陳彬與謝靜觀等人應完成神明所託之事,故今日能於天后宮見此風神爺供奉於案几之上。

(七) 捐印者

《寶善靈槎》之捐印者除堂内諸生外,堂外善男有張純卿、呂戊辰、鄭子清等名人。此外,堂外信女別開一類刊列,也顯示婦女參與鸞堂的先端。

茲將印送諸芳名列左

堂内諸生

郭鶚騰二十部 陳焕彩四部 廖勝卿四部 高作謙四部 劉兆暘四部 鮑雨卿四部 洪壬水四部 高子南四部 高朝輝四部 藍合四部 鄭祺祥四部 楊金瑞四部 林少有四部 郭丕源四部 郭丕純四部 郭丕平四部 謝明堂二部 林永彰二部 藍木二部 林睿明二部 陳歩墀二部 黄如山二部 林顧卿二部 方明忠二部

王秉倫二部 陳贊元二部 曾順二部 郭萬二部 許虚谷二部 丁禎祥二部 曾傳福二部 蘇物華二部

堂外善男

張純卿四部 協興隆四部 郭騰芳四部 何清安四部 呂戊辰四部 周木四部 林雲四部 張再興四部 林生四部 陳清河四部 江助四部 胡金生四部 葉祖千四部 張再發四部 鮑再生四部 曾繼昌四部 高成二部 高陸二部 許亀二部 郭清欣二部 鄭清河二部 張溪俊二部 高汀二部 吕秋等二部 李霜露二部 許佛賜二部 鄭宏謨二部 高普二部 胡前二部 蔡東階二部 鄭子清二部 徐聯輝二部丁波二部 葉慶四部

堂外信女

郭黄氏釵八部 許呂氏孫四部 郭許氏牡丹四部 陳林氏美四部 鄭許氏鶯四部

陳蔡氏金木四部 董氏心二部 高蔡氏金葉二部