澎湖縣鸞書

-

出版單位媽宮一新社樂善堂

-

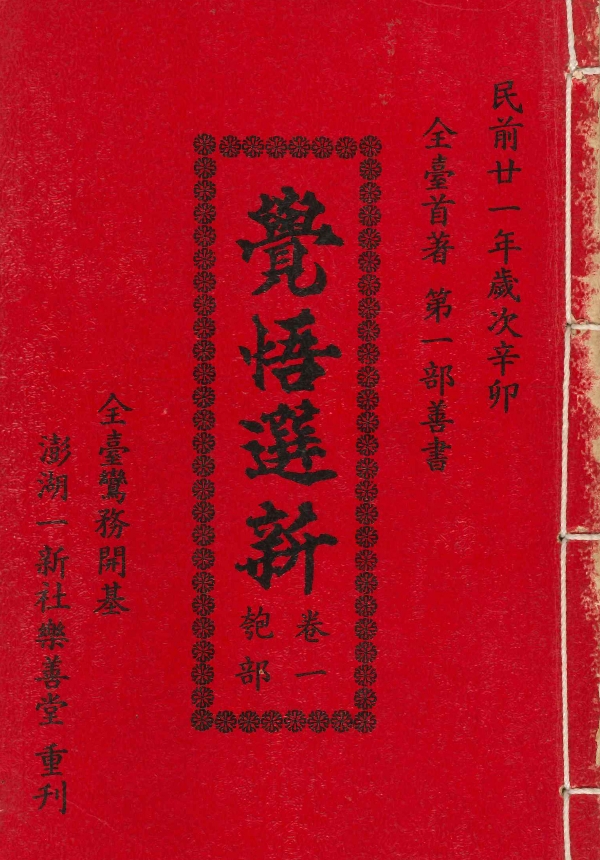

書名覺悟選新

-

卷期數1978版(匏土木革石金絲竹)卷1匏部

-

開著年代1892

-

出版年1978

-

出版地馬公光復里

-

封面內容(摘要)覺悟選新

封面 / 共47頁

內容詮釋:

清咸豐元年(1851)媽宮地區的士紳有鑑於地方風俗頹敗、災疫頻仍,乃「立一社團,稱曰普勸社,採擇口才素裕,品學兼優者為講生,於晴天月夜,無論市鎮鄉村,均就神廟潔淨之處,周流宣講善書」。普勸社成立的宗旨在於企圖透過善書之宣講,藉以移風化俗、端正人心,是一個以文人為主的宣講團體。

咸豐3年(1853)澎湖籍士子赴大陸應考,在泉州公善社親見迎神降鸞之舉,回澎後乃結合普勸社員於同年6月3日合同焚疏在媽宮街設壇,崇奉三教祖師及關帝聖君,首創木筆沙盤扶鸞,「並施金丹寶訓」廣行宣講與救濟。普勸社諸人每逢陰曆三(初3、13、23)、六(初6、16、26)、九(初9、19、29)日即到各鄉村廟前宣講聖諭、談因果、引報應,勸化人心。

同治3年(1864)爐下蘇清景從福建泉州府馬巷廳,恭請鸞堂所崇奉的主神之一,太醫院慈濟真君許遜金身一尊來澎湖開基。同治11年(1872)地方士紳許棼、黃濟時、高攀等為期堅固宣講基礎,特具文上憲獲准公告諭示。其目的在透過官方的政治力量與士紳在地方上的領袖權力,使民眾在宣講期能前往聽講,以收宏效。

光緒11年春(1885)清法戰爭波及澎湖,中法戰爭在澎湖的戰場只持續三天澎湖即告失守。清軍的不堪一擊,在此戰役暴露無遺。這是澎湖人近兩百年來第一次面對外國軍事武力的入侵,許多媽宮居民倉皇北逃白沙地區,躲避戰火。清軍不僅無心戀戰,戍守媽宮之廣勇、台州勇伺機劫掠,再加上衛生環境不佳、疫癘蔓延,民間耕牛大量暴斃,就連法軍也難以倖免。整個澎湖可說是壟罩在愁雲慘霧之下。在戰爭與瘟疫雙重威脅之下,普勸社的扶鸞濟世與宣講活動不得不停頓下來。光緒13年(1887)生員許棼、黃濟時、林介仁、鄭祖年、郭丕謨、高攀等地方士子乃鳩資整頓社務、復興宣講,1月13日普勸社諸人扶鸞並奉玉旨之命,改號為「一新社」。同時一新社諸人也仿效前賢再度聯名向澎湖廳通判龍景惇提出宣講之申請。

清法戰爭之後,澎湖處於「兵民雜處」的混亂局勢,社會秩序尚未穩定下來。一新社諸人企圖穩定地方秩序、安定民心,再度透過官方的力量,結合聖諭與善書宣講活動,使民心有所依歸,進而達到勸人為善、改善風俗的目的。而當時的官廳樂於為之,也因為聖諭宣講在清末已經流於形式,效果不彰。欲振衰起蔽,非融入新的宣講素材不可。其次,這批聯名呈情的士紳,皆為當時澎湖或媽宮地區的領導中堅。例如,許棼、林維藩、鄭祖年、郭丕謨等皆為清末之生員;黃濟時於清末曾任彰化縣學教諭、日治初期也受到日本政府的尊重而於明治34年受頒勳章;林陞則擁有八品頂戴之頭銜;屬於童生者有郭鶚志、高昇、陳秉衡等;此外高昇及高攀均為澎湖清代光緒年間水師千總高其華之後代,高攀是擁有科舉功名的秀才,明治二十九年也曾頒授勳章;許占魁是由文生報捐訓導的士紳。在獲得官廳的支持下,林介仁等恢復了普勸社舊有的規模,並且加以發揚光大。一新社創立於清末,就目前可稽之文獻,為澎湖最早的鸞堂,《覺悟選新》亦為澎湖最早的鸞書。

(一)開堂著書

光緒17年(1891)1月15日,神聖降乩指示於一新社內開設樂善堂著造鸞書《覺悟選新》,分為匏土木革石金絲竹,共八卷。現存的《覺悟選新》,有1905年重刊本與1978年的重刊本。1905年之重刊本融入1901年的清水解鴉片煙等事蹟;1978年的重刊本,則由吳克文重新編排增刪1905年之重刊本的內容。清代出版的《覺悟選新》今已不傳。

從現存版本,光緒17年(1891)一新社奉祀神明尊號如下:

飛鸞主教主講一新社監理樂善堂著造正主席南天文衡聖帝勅封翊漢大天尊關

飛鸞闡教主講一新社掌理樂善堂著撰副主席太醫院慈濟真君勅封博施天尊許

飛鸞宣教協著新書南宮孚佑帝祖妙道天尊吕

飛鸞啟教輔佐新書九天司命真君護宅天尊張

著造監壇勅封迦羅尊使護衛大天君廖

奉著造監壇勅封普賢尊使護衛大天君馬

著造掌理壇務兼主功過司勅封靈應侯澎湖境主城隍方

督理鸞務兼馳騁南天駕前關太子 周將軍

著造督理鸞務兼馳騁太醫院駕前執旗童子 執劍童子

著造執掌鸞務兼通報司張元帥 趙元帥

著造掌理鸞務兼通報司高元帥 馬元帥

著造內外供役司禮神本澎福德祠福德正神陶

著造監鸞使者何

著造走堂使者何

神聖奉派一新社諸人之職務如下:

董事兼堂主 林介仁

知客生 黃濟川

正鸞生 黃逢時 蘇根攀

幫鸞生 蔡徵功 鄭祖儀

副鸞生 吳騰飛 許世忠 蕭鴻禧

唱鸞生 李時霖 王邦樞

錄鸞生 鄭祖揚 郭廷光 楊廷瀾 郭清獻

迎禮生 陳秉昭 吳品分

行禮生 鮑顯星 蘇清景 鄭祖基

謄錄生 紀秉修 林其昌

請鸞生 蘇桂芬 郭丕承

效用生 陳睿明 林懷治 謝鴻恩 郭丕觀 陳步青 洪汝明

督講生 鄭祖基

司講生 蔡徵功

宣講生 李時霖 黃逢時 郭清獻 吳騰飛 郭丕觀 許世忠

助講生 蕭鴻禧 楊廷瀾 黃濟川 鮑顯星 陳睿明 陳步青

助講生 林長青 洪汝明 謝鴻恩 郭鶚志 高昇 許棼 陳秉衡

救濟部勸捐生 鄭祖年 郭丕謨 陳長澤 蘇清景 吳品分 鄭創垂

一新社以宣講為起始,在融入了以扶鸞著書的活動後,一新社成為真正的鸞堂,然仍設立救濟部而具有善社的性質。林介仁為求一新社未來之發展,乃商借媽宮育嬰堂設壇,奉祀慈濟真君、文衡聖帝聖像及三教祖師牌位。一新社的組織規模擴大、參與的知識份子增多,凝聚的號召力更強。許多一新社鸞生也成為往後其他鸞堂設立的前驅者。3月15日,樂善堂正式成立,太醫院慈濟真君並降堂規16條張貼於堂中,並希望諸生能以身作則,立志改洋煙:

一、凡堂生,宜敦五倫,行八字。諸惡莫作,眾善奉行,以端一生行誼。方堪垂為榜樣。

二、凡堂生,宜尊五美,屏四惡,誦法是書之外,不可誤染邪教。可將列聖之覺世真經,感應篇文,時時盥誦,實力奉行。期無負列聖教誡之苦心,其他左道異端,概宜屏絕。

三、凡堂生,執事人等,宜修身檢察。而洋煙誤人不淺,犯者須設法急除,方好對神對人,不可仍循舊轍。違者等於不孝。

四、凡堂生,賭博宜警省,不可視為無關,雖輸贏無幾,而傾家最易。切莫謂新正無妨,實為厲之階也。

五、凡堂內諸執事,在壇前效勞,務必小必,虔誠衣冠。潔淨不可奉行故事,以犯神規。

六、凡堂生,所有出言,宜防口過,不得談人閨閫,播弄是非。亦不可輕佻戲謔。戲謔即侮慢之漸也。

七、凡堂生,善則相勸,過則相規,務須忠告時聞不得背後私議。至於外人之過惡,與我無關者絕口不談,可也。

八、凡堂生,所犯過失,有人密相告者,應當喜悅,不可諱疾忌醫。但良友相規,亦須於無人之時,凱切密語。不可在人前,當面搶白,自己沽直,而使人臉上難堪也。

九、凡堂生,務須以和為貴,不得外托愉容,而心存不滿,使睚眥小過,積久而成怨對。

十、凡堂生,宜各勤本業,若無事之時,宜講究善事,善文。不得聚群結黨,妄說非禮之言。

十一、凡酣酒漁色等事,堂中雖無其事,亦須時存警覺,有則改之,無則加勉。

十二、堂內掌賬之人,逐月於費用外,尚剩若干文,務須照錄標出,以杜旁議。方能行之久遠。

十三、凡堂生,務必長幼有序,尊卑有別,不得以少淩長,亦不得以上傲下。

十四、凡堂中諸費,宜節用有度。不得濫費,借為公款無妨。

十五、凡社中,堂中有要事,宜公同斟酌,以衷諸一是。不得挾一己之私,偏見自尊。

十六、凡社中,堂中辦公人等,宜實心行實事。不得假公行私,因私廢公。尤要持之有恆,不得始勤終惰。

右堂規十六則,宜標出堂中,與諸生時時檢點。如不照此而行,違一則者記過十次。如所犯洋煙,不能一旦除盡,宜須立心改去,則遲數月,亦不加罪。如一年之內,仍行故態者罪加十倍,各宜收視返,內自省焉可也,此諭。

一新社樂善堂在確定其組織與職務分工後,訂定兩各工作方向:樂善堂主內,專為著書與濟世,是屬於鸞堂方面之事務;一新社主外,專行宣講與救濟,帶有善堂的性質,而善堂與鸞堂的結合是清末一種普遍的現象,也是民間宗教思想中「善」與「乩」兩大思想主軸融合的具體表現。同年6月一新社諸人立即展開著造《覺悟選新》之工作,這是澎湖扶鸞活動開天闢地之舉,為求慎重起見,一新社諸人在《覺悟選新》著造期間曾參考了泉州公善社所著造的《覺世新新》、山西陽城的《返性圖》以及宜蘭地區鸞堂所著之善書。隔年《覺悟選新》完成,宣講生蔡徵功、楊廷瀾親赴廈門為《覺悟選新》一書請序於周嘉樹、陳宗超等人。陳宗超以為:

……雖為其書,不若六經四子之奧,要以挽頹風、開覺悟,實斯世之砭針。何者?六經四子,參苓芝朮也!是編,薑桂大黃也!參苓芝朮平居固有養性之益,至大寒大熱危急之症,則伐病之捷,非薑桂大黃不能。……。

在陳宗超看來,善書與經典各有其用。六經四子等經典,不僅是士子讀書求取功名必須熟稔的書籍,也是治國的指導方針。善書則不同,雖然他只流傳於民間,卻對社會不良之風氣有勸化矯正之效。善書也藉由半官方的宣講活動與民間鸞堂的著書活動,在民間社會中互相流傳,其影響力比起宣講活動也更為深遠。這如同《救生船》中所提到的:「宣講之功祇在一地一時,若善書之流傳,則推之山陬海澨,代遠年煙」

(二)扶鸞戒煙

吸食鴉片是近代中國一大社會問題。吸食鴉片不僅造成體質的弱化,更耗費許多社會經濟成本, 西方列強更以鴉片為名開啟與中國之戰爭。鴉片自17世紀隨著東亞海上貿易輸入台灣以後,台灣人民吸食鴉片之風氣更甚於大陸。在日本本土鴉片是嚴禁物品,面對台灣之鴉片問題,日人治台之初便有人主張嚴禁吸食鴉片以防止鴉片傳入日本本土;然而也有基於治安或人道上的考量加以反對。台灣首任總督樺山資紀唯恐日人沾染惡習,明治28年(1895)9月7日乃頒發嚴禁告示。11月17日公佈<台灣住民刑罰令>凡軍人、軍屬、軍中從業人員及其他帝國臣民吸食鴉片煙者處死刑。12月14日日本內務省衛生局長後藤新平向台灣事務局伊藤博文提出關於台灣鴉片制度意見書:第一案為嚴禁政策;第二案為漸禁政策,主張將鴉片煙歸為政府專賣,嚴禁吸食鴉片,只限於老癮者以藥用名義准其吸食。台灣事務局採取第二案。隔年2月26日樺山資紀頒發告示:

為日本與歐美盟國之間所訂訂現行條約施行於台灣,故從來經過台灣個開港口海關進口之鴉片,今後雖禁止進口,然而對成癮已久之在地人,如一旦禁煙恐有危及生命之危險,是以將來鴉片由政府準照一定規則,准其作為藥用,仰各該人民善體總督府之意。

然而鴉片輸入禁止令頒布後,各地鴉片均大幅上漲,引起吸食者極度的不安。明治30年1月21日台灣總督以敕令第二號公佈台灣鴉片令,3月4日以府令第六號鴉片令施行規則,一切鴉片由政府專賣,限經政府指定之醫師診斷認為有鴉片癮者給予執照,特准其購買吸食。日人不准其本國人民吸食鴉片,卻又准許台人吸食,且又數度提高煙價,造成台人的不滿與恐慌。此時,樹杞林人彭樹茲在廣東陸豐縣接受鸞堂扶鸞祈禱戒煙成功,回台後將戒煙之經過告知當地士紳彭殿華。明治31年(1898)彭殿華邀請廣東陸豐五位鸞生來台傳授扶鸞戒煙之法,結果包括彭殿華在內的數十人均戒鴉片煙成功,於是台灣鸞堂之戒煙活動逐漸的傳播開來,1901年迅速的擴及台灣西部。日人最初將扶鸞戒煙視為迷信的行為,後見戒煙運動形勢熾烈,且有排日的傾向,而懷疑其為一種秘密結社,因而加以偵查、監視、取締。台中縣頒布告諭,要大家不為迷信所惑,並逮捕了一些鸞堂的主持人;台北縣於7月6日發函要求各辦務署每週提報鸞堂的活動直到其關閉為止;宜蘭、澎湖或監視或取締。不過由於各地對鸞堂所採取的態度與行動不一、成效不同,總督府民政長官後藤新平乃在7月15日以秘警發第一八號通知台北縣及各地知事,不宜採取強制取締措施,應透過街庄長或是地方名望家族懇切向迷信者說諭,而不致使落入迷信,結果在各地恩威並施的情況下此一運動才逐漸的平靜下來。

1901年陰曆5月15日,一新社鸞生到媽宮城堭廟祈求神明為澎民救改鴉片煙毒。南天文衡聖帝,媽宮北極殿、北辰宮、海靈殿、天后宮諸神祇也來一新社降筆,勉勵一新社諸君要徹底執行戒煙,並希望澎湖鄉民若要改鴉片煙癮者,必須誠心齋戒三日,再到一新社祈求南天文衡聖帝所賜之神水飲用。5月29日城隍廟靈應侯降筆於一新社公佈<戒除鴉片條例六則>,茲引錄戒煙條文如下:

ㄧ 設置磁缸一大壺、排在壇前,明日卯時大開木蓋以便合丹。三日後,准有心人者乞求飲用。

二 凡求請之人,須在前壇高聲立誓,謂:從此心堅意切改絕鴉片煙,至死不變,若中途易志再吃,願受天誅神譴如何如何……由本堂所派執事一名督觀。另一名專責登記其人何社、何名,方准其舉筊。

三 凡遇有人來求符沙甘露水者,由本堂另派執事一名專責分與。依先後順序,不致錯蹤。

四 凡和符水之時,諸生應齊到,跪誦普賢尊佛心印經七遍即焚化之。

五 凡戒煙之人,其煙具應同時帶來壇前立誓後繳交,從此一盡除清,以免日夜觀望,復萌煙癮。其所收煙具,令派執事兩名負責登記收清,即在壇前公開打碎,使不能再用。另擇日分批送到海邊,盡付汪洋,以杜絕後患。

六 凡經本社立誓戒煙之人,如不終身凜遵,半途廢止再吃,而負聖帝之婆心並諸真之苦口,即上天不爾諒,神其鑒諸必應誓誅譴。慎之!戒之!勿視為兒戲也。

鸞堂神明要求前來鸞堂戒煙者,必須將煙具帶來銷毀並對神明立誓不再吸食,立誓時由一新社派人監督,另一人登記其相關資料,以示對神明負責。其次,戒煙的藥方以服用一新社所製造的「符沙、甘露」為主。所謂「甘露」,是由城隍廟靈應侯指示從西北一里外取清潔井水製成;「符沙」是取沙盤中之沙,配合符令製造丹藥,作為治療鴉片煙癮之「丹沙神水」鸞堂神明張元帥並降筆賜「斷煙妙方」,勉勵戒煙者發揮毅力、決心戒除煙癮:

堅心一大片,忍耐十分足;煩惱去心,煙具盡除;心印經一篇,不論時誦唸;獨睡丸一粒,四十九日服;心猿鎖鍊,意馬束縛;素食物不居多少,挑唆言半句亦忌。

從上述引文可知所謂「斷煙妙方」,包括銷毀煙具、誦讀心經、獨睡去除慾念、食物以清淡素食為主,這是精神力與意志力的考驗。戒煙活動由一新社樂善堂堂主林介仁擔任監督之責,高昇、王邦樞、林其昌、郭廷光、楊步蟾分別擔任給丹水、登記戒煙者姓名、收繳煙具等工作。6月1日靈應侯要求一新社社員若有吃鴉片者,必先以身作則使外人信服。社員郭健秋因此率先改過,其他有吸食鴉片之社員也起而效尤,將煙具放在神案前搗毀,集體發誓,立志戒除煙癮。一新社戒煙運動展開之後,由於效果顯著,澎湖各地信眾紛紛抬轎來一新社參拜,乞求丹水回鄉治療鄉民鴉片煙癮以及各種病痛,戒除鴉片煙癮者數以千計。

同年6月15日,南天文衡聖帝降筆於一新社,肯定一新社為戒煙運動所作的努力,一新社因功升號為「聖真寶殿」。截至1901年9月底澎湖廳參與戒煙者有1,734人,完成戒煙者有1,648人。若以1901年澎湖廳吸食鴉片煙民2,048人來計算,參與戒煙者與戒煙成功者,皆佔吸食人口的80﹪以上。鸞堂的戒煙成效,在這一段期間內確實顯著。

從1901年7月至8月的這一段時間,澎湖廳吸食鴉片的人口十之八、九都受到一新社推動戒煙風潮的影響而戒煙。1902年3月小池角公醫中島久再提出降筆會禁煙的成效:「截至明治三十四年十二月底西嶼地區計有鴉片特許男317人、女5人,然而自1901年加入降筆會之後,吸食者僅剩男34人、女2人,扣除87人是外出不在轄區內,其餘約200人可說已完全禁斷。」中島久強調降筆會的戒煙活動並未產生任何弊害,大多數戒煙者是以個人的精神意志力來克服煙癮。換言之,澎湖的公醫肯定降筆會禁煙活動的成效並值得鼓勵。依據1902年上半年的統計資料,廢煙者916人,其中750人及來自澎湖。

一新社設置符沙、甘露水供鴉片煙癮者戒煙,服用並療癒各種痼疾轟動全澎。一新社因戒除澎人鴉片有功,奉玉旨升號為「聖真寶殿」。明治44年(1911)一新社社員捐資購買媽宮埔仔尾洪良住宅改建為廟宇,並於1912落成。雖然日治時期的五十年間,一新社並無新的鸞書產生,但是一新社因救改澎湖人吸食鴉片煙有功,又極力從事於社會慈善救濟事業,因而在日治時期的擁有良好的聲譽,也建立一新社在澎湖鸞堂界崇高的地位。

一新社戒煙的神蹟造成轟動,澎湖地區的鸞堂紛紛打著「神道設教、扶鸞濟世」的旗幟出現於歷史的舞台。從1901年至1910年的十年間,澎湖各地共成立14座的鸞堂, 這些鸞堂也奠定了日治時期澎湖鸞堂發展之基礎。其次,一新社的戒煙運動不僅奠定一新社在澎湖鸞堂界崇高的地位,一新社所崇奉的主神之一為文衡聖帝(關公),「靈驗為本位」向為民間信仰的特色之一,澎湖許多宮廟因此於廟中增祀文衡聖帝,以薦馨香。這些廟宇包括龍門安良廟、中屯永安宮、港子保定宮、西嶼合界威揚宮、西衛宸威宮、後窟潭威靈殿等,皆在1901年一新社戒改鴉片煙毒後雕祀文衡聖帝金身崇奉,這是一新社戒煙運動對澎湖民間信仰的影響。

咸豐3年(1853)澎湖籍士子赴大陸應考,在泉州公善社親見迎神降鸞之舉,回澎後乃結合普勸社員於同年6月3日合同焚疏在媽宮街設壇,崇奉三教祖師及關帝聖君,首創木筆沙盤扶鸞,「並施金丹寶訓」廣行宣講與救濟。普勸社諸人每逢陰曆三(初3、13、23)、六(初6、16、26)、九(初9、19、29)日即到各鄉村廟前宣講聖諭、談因果、引報應,勸化人心。

同治3年(1864)爐下蘇清景從福建泉州府馬巷廳,恭請鸞堂所崇奉的主神之一,太醫院慈濟真君許遜金身一尊來澎湖開基。同治11年(1872)地方士紳許棼、黃濟時、高攀等為期堅固宣講基礎,特具文上憲獲准公告諭示。其目的在透過官方的政治力量與士紳在地方上的領袖權力,使民眾在宣講期能前往聽講,以收宏效。

光緒11年春(1885)清法戰爭波及澎湖,中法戰爭在澎湖的戰場只持續三天澎湖即告失守。清軍的不堪一擊,在此戰役暴露無遺。這是澎湖人近兩百年來第一次面對外國軍事武力的入侵,許多媽宮居民倉皇北逃白沙地區,躲避戰火。清軍不僅無心戀戰,戍守媽宮之廣勇、台州勇伺機劫掠,再加上衛生環境不佳、疫癘蔓延,民間耕牛大量暴斃,就連法軍也難以倖免。整個澎湖可說是壟罩在愁雲慘霧之下。在戰爭與瘟疫雙重威脅之下,普勸社的扶鸞濟世與宣講活動不得不停頓下來。光緒13年(1887)生員許棼、黃濟時、林介仁、鄭祖年、郭丕謨、高攀等地方士子乃鳩資整頓社務、復興宣講,1月13日普勸社諸人扶鸞並奉玉旨之命,改號為「一新社」。同時一新社諸人也仿效前賢再度聯名向澎湖廳通判龍景惇提出宣講之申請。

清法戰爭之後,澎湖處於「兵民雜處」的混亂局勢,社會秩序尚未穩定下來。一新社諸人企圖穩定地方秩序、安定民心,再度透過官方的力量,結合聖諭與善書宣講活動,使民心有所依歸,進而達到勸人為善、改善風俗的目的。而當時的官廳樂於為之,也因為聖諭宣講在清末已經流於形式,效果不彰。欲振衰起蔽,非融入新的宣講素材不可。其次,這批聯名呈情的士紳,皆為當時澎湖或媽宮地區的領導中堅。例如,許棼、林維藩、鄭祖年、郭丕謨等皆為清末之生員;黃濟時於清末曾任彰化縣學教諭、日治初期也受到日本政府的尊重而於明治34年受頒勳章;林陞則擁有八品頂戴之頭銜;屬於童生者有郭鶚志、高昇、陳秉衡等;此外高昇及高攀均為澎湖清代光緒年間水師千總高其華之後代,高攀是擁有科舉功名的秀才,明治二十九年也曾頒授勳章;許占魁是由文生報捐訓導的士紳。在獲得官廳的支持下,林介仁等恢復了普勸社舊有的規模,並且加以發揚光大。一新社創立於清末,就目前可稽之文獻,為澎湖最早的鸞堂,《覺悟選新》亦為澎湖最早的鸞書。

(一)開堂著書

光緒17年(1891)1月15日,神聖降乩指示於一新社內開設樂善堂著造鸞書《覺悟選新》,分為匏土木革石金絲竹,共八卷。現存的《覺悟選新》,有1905年重刊本與1978年的重刊本。1905年之重刊本融入1901年的清水解鴉片煙等事蹟;1978年的重刊本,則由吳克文重新編排增刪1905年之重刊本的內容。清代出版的《覺悟選新》今已不傳。

從現存版本,光緒17年(1891)一新社奉祀神明尊號如下:

飛鸞主教主講一新社監理樂善堂著造正主席南天文衡聖帝勅封翊漢大天尊關

飛鸞闡教主講一新社掌理樂善堂著撰副主席太醫院慈濟真君勅封博施天尊許

飛鸞宣教協著新書南宮孚佑帝祖妙道天尊吕

飛鸞啟教輔佐新書九天司命真君護宅天尊張

著造監壇勅封迦羅尊使護衛大天君廖

奉著造監壇勅封普賢尊使護衛大天君馬

著造掌理壇務兼主功過司勅封靈應侯澎湖境主城隍方

督理鸞務兼馳騁南天駕前關太子 周將軍

著造督理鸞務兼馳騁太醫院駕前執旗童子 執劍童子

著造執掌鸞務兼通報司張元帥 趙元帥

著造掌理鸞務兼通報司高元帥 馬元帥

著造內外供役司禮神本澎福德祠福德正神陶

著造監鸞使者何

著造走堂使者何

神聖奉派一新社諸人之職務如下:

董事兼堂主 林介仁

知客生 黃濟川

正鸞生 黃逢時 蘇根攀

幫鸞生 蔡徵功 鄭祖儀

副鸞生 吳騰飛 許世忠 蕭鴻禧

唱鸞生 李時霖 王邦樞

錄鸞生 鄭祖揚 郭廷光 楊廷瀾 郭清獻

迎禮生 陳秉昭 吳品分

行禮生 鮑顯星 蘇清景 鄭祖基

謄錄生 紀秉修 林其昌

請鸞生 蘇桂芬 郭丕承

效用生 陳睿明 林懷治 謝鴻恩 郭丕觀 陳步青 洪汝明

督講生 鄭祖基

司講生 蔡徵功

宣講生 李時霖 黃逢時 郭清獻 吳騰飛 郭丕觀 許世忠

助講生 蕭鴻禧 楊廷瀾 黃濟川 鮑顯星 陳睿明 陳步青

助講生 林長青 洪汝明 謝鴻恩 郭鶚志 高昇 許棼 陳秉衡

救濟部勸捐生 鄭祖年 郭丕謨 陳長澤 蘇清景 吳品分 鄭創垂

一新社以宣講為起始,在融入了以扶鸞著書的活動後,一新社成為真正的鸞堂,然仍設立救濟部而具有善社的性質。林介仁為求一新社未來之發展,乃商借媽宮育嬰堂設壇,奉祀慈濟真君、文衡聖帝聖像及三教祖師牌位。一新社的組織規模擴大、參與的知識份子增多,凝聚的號召力更強。許多一新社鸞生也成為往後其他鸞堂設立的前驅者。3月15日,樂善堂正式成立,太醫院慈濟真君並降堂規16條張貼於堂中,並希望諸生能以身作則,立志改洋煙:

一、凡堂生,宜敦五倫,行八字。諸惡莫作,眾善奉行,以端一生行誼。方堪垂為榜樣。

二、凡堂生,宜尊五美,屏四惡,誦法是書之外,不可誤染邪教。可將列聖之覺世真經,感應篇文,時時盥誦,實力奉行。期無負列聖教誡之苦心,其他左道異端,概宜屏絕。

三、凡堂生,執事人等,宜修身檢察。而洋煙誤人不淺,犯者須設法急除,方好對神對人,不可仍循舊轍。違者等於不孝。

四、凡堂生,賭博宜警省,不可視為無關,雖輸贏無幾,而傾家最易。切莫謂新正無妨,實為厲之階也。

五、凡堂內諸執事,在壇前效勞,務必小必,虔誠衣冠。潔淨不可奉行故事,以犯神規。

六、凡堂生,所有出言,宜防口過,不得談人閨閫,播弄是非。亦不可輕佻戲謔。戲謔即侮慢之漸也。

七、凡堂生,善則相勸,過則相規,務須忠告時聞不得背後私議。至於外人之過惡,與我無關者絕口不談,可也。

八、凡堂生,所犯過失,有人密相告者,應當喜悅,不可諱疾忌醫。但良友相規,亦須於無人之時,凱切密語。不可在人前,當面搶白,自己沽直,而使人臉上難堪也。

九、凡堂生,務須以和為貴,不得外托愉容,而心存不滿,使睚眥小過,積久而成怨對。

十、凡堂生,宜各勤本業,若無事之時,宜講究善事,善文。不得聚群結黨,妄說非禮之言。

十一、凡酣酒漁色等事,堂中雖無其事,亦須時存警覺,有則改之,無則加勉。

十二、堂內掌賬之人,逐月於費用外,尚剩若干文,務須照錄標出,以杜旁議。方能行之久遠。

十三、凡堂生,務必長幼有序,尊卑有別,不得以少淩長,亦不得以上傲下。

十四、凡堂中諸費,宜節用有度。不得濫費,借為公款無妨。

十五、凡社中,堂中有要事,宜公同斟酌,以衷諸一是。不得挾一己之私,偏見自尊。

十六、凡社中,堂中辦公人等,宜實心行實事。不得假公行私,因私廢公。尤要持之有恆,不得始勤終惰。

右堂規十六則,宜標出堂中,與諸生時時檢點。如不照此而行,違一則者記過十次。如所犯洋煙,不能一旦除盡,宜須立心改去,則遲數月,亦不加罪。如一年之內,仍行故態者罪加十倍,各宜收視返,內自省焉可也,此諭。

一新社樂善堂在確定其組織與職務分工後,訂定兩各工作方向:樂善堂主內,專為著書與濟世,是屬於鸞堂方面之事務;一新社主外,專行宣講與救濟,帶有善堂的性質,而善堂與鸞堂的結合是清末一種普遍的現象,也是民間宗教思想中「善」與「乩」兩大思想主軸融合的具體表現。同年6月一新社諸人立即展開著造《覺悟選新》之工作,這是澎湖扶鸞活動開天闢地之舉,為求慎重起見,一新社諸人在《覺悟選新》著造期間曾參考了泉州公善社所著造的《覺世新新》、山西陽城的《返性圖》以及宜蘭地區鸞堂所著之善書。隔年《覺悟選新》完成,宣講生蔡徵功、楊廷瀾親赴廈門為《覺悟選新》一書請序於周嘉樹、陳宗超等人。陳宗超以為:

……雖為其書,不若六經四子之奧,要以挽頹風、開覺悟,實斯世之砭針。何者?六經四子,參苓芝朮也!是編,薑桂大黃也!參苓芝朮平居固有養性之益,至大寒大熱危急之症,則伐病之捷,非薑桂大黃不能。……。

在陳宗超看來,善書與經典各有其用。六經四子等經典,不僅是士子讀書求取功名必須熟稔的書籍,也是治國的指導方針。善書則不同,雖然他只流傳於民間,卻對社會不良之風氣有勸化矯正之效。善書也藉由半官方的宣講活動與民間鸞堂的著書活動,在民間社會中互相流傳,其影響力比起宣講活動也更為深遠。這如同《救生船》中所提到的:「宣講之功祇在一地一時,若善書之流傳,則推之山陬海澨,代遠年煙」

(二)扶鸞戒煙

吸食鴉片是近代中國一大社會問題。吸食鴉片不僅造成體質的弱化,更耗費許多社會經濟成本, 西方列強更以鴉片為名開啟與中國之戰爭。鴉片自17世紀隨著東亞海上貿易輸入台灣以後,台灣人民吸食鴉片之風氣更甚於大陸。在日本本土鴉片是嚴禁物品,面對台灣之鴉片問題,日人治台之初便有人主張嚴禁吸食鴉片以防止鴉片傳入日本本土;然而也有基於治安或人道上的考量加以反對。台灣首任總督樺山資紀唯恐日人沾染惡習,明治28年(1895)9月7日乃頒發嚴禁告示。11月17日公佈<台灣住民刑罰令>凡軍人、軍屬、軍中從業人員及其他帝國臣民吸食鴉片煙者處死刑。12月14日日本內務省衛生局長後藤新平向台灣事務局伊藤博文提出關於台灣鴉片制度意見書:第一案為嚴禁政策;第二案為漸禁政策,主張將鴉片煙歸為政府專賣,嚴禁吸食鴉片,只限於老癮者以藥用名義准其吸食。台灣事務局採取第二案。隔年2月26日樺山資紀頒發告示:

為日本與歐美盟國之間所訂訂現行條約施行於台灣,故從來經過台灣個開港口海關進口之鴉片,今後雖禁止進口,然而對成癮已久之在地人,如一旦禁煙恐有危及生命之危險,是以將來鴉片由政府準照一定規則,准其作為藥用,仰各該人民善體總督府之意。

然而鴉片輸入禁止令頒布後,各地鴉片均大幅上漲,引起吸食者極度的不安。明治30年1月21日台灣總督以敕令第二號公佈台灣鴉片令,3月4日以府令第六號鴉片令施行規則,一切鴉片由政府專賣,限經政府指定之醫師診斷認為有鴉片癮者給予執照,特准其購買吸食。日人不准其本國人民吸食鴉片,卻又准許台人吸食,且又數度提高煙價,造成台人的不滿與恐慌。此時,樹杞林人彭樹茲在廣東陸豐縣接受鸞堂扶鸞祈禱戒煙成功,回台後將戒煙之經過告知當地士紳彭殿華。明治31年(1898)彭殿華邀請廣東陸豐五位鸞生來台傳授扶鸞戒煙之法,結果包括彭殿華在內的數十人均戒鴉片煙成功,於是台灣鸞堂之戒煙活動逐漸的傳播開來,1901年迅速的擴及台灣西部。日人最初將扶鸞戒煙視為迷信的行為,後見戒煙運動形勢熾烈,且有排日的傾向,而懷疑其為一種秘密結社,因而加以偵查、監視、取締。台中縣頒布告諭,要大家不為迷信所惑,並逮捕了一些鸞堂的主持人;台北縣於7月6日發函要求各辦務署每週提報鸞堂的活動直到其關閉為止;宜蘭、澎湖或監視或取締。不過由於各地對鸞堂所採取的態度與行動不一、成效不同,總督府民政長官後藤新平乃在7月15日以秘警發第一八號通知台北縣及各地知事,不宜採取強制取締措施,應透過街庄長或是地方名望家族懇切向迷信者說諭,而不致使落入迷信,結果在各地恩威並施的情況下此一運動才逐漸的平靜下來。

1901年陰曆5月15日,一新社鸞生到媽宮城堭廟祈求神明為澎民救改鴉片煙毒。南天文衡聖帝,媽宮北極殿、北辰宮、海靈殿、天后宮諸神祇也來一新社降筆,勉勵一新社諸君要徹底執行戒煙,並希望澎湖鄉民若要改鴉片煙癮者,必須誠心齋戒三日,再到一新社祈求南天文衡聖帝所賜之神水飲用。5月29日城隍廟靈應侯降筆於一新社公佈<戒除鴉片條例六則>,茲引錄戒煙條文如下:

ㄧ 設置磁缸一大壺、排在壇前,明日卯時大開木蓋以便合丹。三日後,准有心人者乞求飲用。

二 凡求請之人,須在前壇高聲立誓,謂:從此心堅意切改絕鴉片煙,至死不變,若中途易志再吃,願受天誅神譴如何如何……由本堂所派執事一名督觀。另一名專責登記其人何社、何名,方准其舉筊。

三 凡遇有人來求符沙甘露水者,由本堂另派執事一名專責分與。依先後順序,不致錯蹤。

四 凡和符水之時,諸生應齊到,跪誦普賢尊佛心印經七遍即焚化之。

五 凡戒煙之人,其煙具應同時帶來壇前立誓後繳交,從此一盡除清,以免日夜觀望,復萌煙癮。其所收煙具,令派執事兩名負責登記收清,即在壇前公開打碎,使不能再用。另擇日分批送到海邊,盡付汪洋,以杜絕後患。

六 凡經本社立誓戒煙之人,如不終身凜遵,半途廢止再吃,而負聖帝之婆心並諸真之苦口,即上天不爾諒,神其鑒諸必應誓誅譴。慎之!戒之!勿視為兒戲也。

鸞堂神明要求前來鸞堂戒煙者,必須將煙具帶來銷毀並對神明立誓不再吸食,立誓時由一新社派人監督,另一人登記其相關資料,以示對神明負責。其次,戒煙的藥方以服用一新社所製造的「符沙、甘露」為主。所謂「甘露」,是由城隍廟靈應侯指示從西北一里外取清潔井水製成;「符沙」是取沙盤中之沙,配合符令製造丹藥,作為治療鴉片煙癮之「丹沙神水」鸞堂神明張元帥並降筆賜「斷煙妙方」,勉勵戒煙者發揮毅力、決心戒除煙癮:

堅心一大片,忍耐十分足;煩惱去心,煙具盡除;心印經一篇,不論時誦唸;獨睡丸一粒,四十九日服;心猿鎖鍊,意馬束縛;素食物不居多少,挑唆言半句亦忌。

從上述引文可知所謂「斷煙妙方」,包括銷毀煙具、誦讀心經、獨睡去除慾念、食物以清淡素食為主,這是精神力與意志力的考驗。戒煙活動由一新社樂善堂堂主林介仁擔任監督之責,高昇、王邦樞、林其昌、郭廷光、楊步蟾分別擔任給丹水、登記戒煙者姓名、收繳煙具等工作。6月1日靈應侯要求一新社社員若有吃鴉片者,必先以身作則使外人信服。社員郭健秋因此率先改過,其他有吸食鴉片之社員也起而效尤,將煙具放在神案前搗毀,集體發誓,立志戒除煙癮。一新社戒煙運動展開之後,由於效果顯著,澎湖各地信眾紛紛抬轎來一新社參拜,乞求丹水回鄉治療鄉民鴉片煙癮以及各種病痛,戒除鴉片煙癮者數以千計。

同年6月15日,南天文衡聖帝降筆於一新社,肯定一新社為戒煙運動所作的努力,一新社因功升號為「聖真寶殿」。截至1901年9月底澎湖廳參與戒煙者有1,734人,完成戒煙者有1,648人。若以1901年澎湖廳吸食鴉片煙民2,048人來計算,參與戒煙者與戒煙成功者,皆佔吸食人口的80﹪以上。鸞堂的戒煙成效,在這一段期間內確實顯著。

從1901年7月至8月的這一段時間,澎湖廳吸食鴉片的人口十之八、九都受到一新社推動戒煙風潮的影響而戒煙。1902年3月小池角公醫中島久再提出降筆會禁煙的成效:「截至明治三十四年十二月底西嶼地區計有鴉片特許男317人、女5人,然而自1901年加入降筆會之後,吸食者僅剩男34人、女2人,扣除87人是外出不在轄區內,其餘約200人可說已完全禁斷。」中島久強調降筆會的戒煙活動並未產生任何弊害,大多數戒煙者是以個人的精神意志力來克服煙癮。換言之,澎湖的公醫肯定降筆會禁煙活動的成效並值得鼓勵。依據1902年上半年的統計資料,廢煙者916人,其中750人及來自澎湖。

一新社設置符沙、甘露水供鴉片煙癮者戒煙,服用並療癒各種痼疾轟動全澎。一新社因戒除澎人鴉片有功,奉玉旨升號為「聖真寶殿」。明治44年(1911)一新社社員捐資購買媽宮埔仔尾洪良住宅改建為廟宇,並於1912落成。雖然日治時期的五十年間,一新社並無新的鸞書產生,但是一新社因救改澎湖人吸食鴉片煙有功,又極力從事於社會慈善救濟事業,因而在日治時期的擁有良好的聲譽,也建立一新社在澎湖鸞堂界崇高的地位。

一新社戒煙的神蹟造成轟動,澎湖地區的鸞堂紛紛打著「神道設教、扶鸞濟世」的旗幟出現於歷史的舞台。從1901年至1910年的十年間,澎湖各地共成立14座的鸞堂, 這些鸞堂也奠定了日治時期澎湖鸞堂發展之基礎。其次,一新社的戒煙運動不僅奠定一新社在澎湖鸞堂界崇高的地位,一新社所崇奉的主神之一為文衡聖帝(關公),「靈驗為本位」向為民間信仰的特色之一,澎湖許多宮廟因此於廟中增祀文衡聖帝,以薦馨香。這些廟宇包括龍門安良廟、中屯永安宮、港子保定宮、西嶼合界威揚宮、西衛宸威宮、後窟潭威靈殿等,皆在1901年一新社戒改鴉片煙毒後雕祀文衡聖帝金身崇奉,這是一新社戒煙運動對澎湖民間信仰的影響。